Se trata de una iglesia-panteón renacentista.

El Salvador, es la empresa más ambiciosa de toda la arquitectura religiosa privada del Renacimiento español.

Fue declarada monumento histórico-artístico en 1931.

Es el panteón del palacio de don Francisco de los Cobos y fue mandada construir por él en 1536.

Es un templo funerario. Siloé aplica principios neo-pitagóricos a los planos, siguiendo a Vitrubio tanto en la longitud -ochenta pies de vara (algo más de 22 metros)-, como en la anchura -40 pies (unos once metros)-, de la nave central y en la altura -100 pies (unos veintiocho metros)-. Es, por tanto, un anticipo, en el siglo XVI, de la matemática binaria actual.

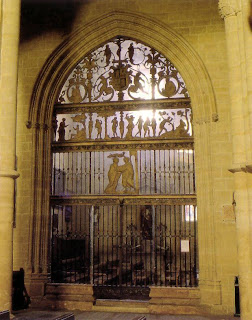

Tiene una trabajada y muy detallista portada plateresca.

Tiene una trabajada y muy detallista portada plateresca. En la fachada principal campean los escudos de los Cobos: cinco leones rampantes sostenido por majestuosos atlantes.

De otro lado, el escudo de Doña María de los Mendoza, de la más alta familia castellana. Tenía sólo 14 años en 1522, fecha de sus esponsales, y él superaba los 40, por lo que tras la muerte del rico ubetense, ella se hizo cargo del impulso de la Capilla, hasta el día de su inauguración un 8 de octubre de 1555.

De otro lado, el escudo de Doña María de los Mendoza, de la más alta familia castellana. Tenía sólo 14 años en 1522, fecha de sus esponsales, y él superaba los 40, por lo que tras la muerte del rico ubetense, ella se hizo cargo del impulso de la Capilla, hasta el día de su inauguración un 8 de octubre de 1555. El labrado de la piedra realizado por Esteban Jamete es simplemente único y sublime.

El sol poniente arranca a las piedras calizas unos tonos dorados inigualables; además sólo con esta luz se puede distinguir perfectamente todos los detalles.

La puerta, en arco de medio punto, tiene en el intradós dioses clásicos mitológicos:

Eolo, Neptuno, Vulcano, Anteo, Diana, Mercurio, Venus, Febo, Marte, Júpiter y Saturno.

El friso está decorado con escenas del Exodo.

En el segundo cuerpo un relieve de la Transfiguración de Jesucristo, y sobre él, en el tercer cuerpo, ventanas de medio punto, sobre las que va un frontón triangular.

En el segundo cuerpo un relieve de la Transfiguración de Jesucristo, y sobre él, en el tercer cuerpo, ventanas de medio punto, sobre las que va un frontón triangular.

A los lados de la puerta, dos escudos sostenidos por tenantes, -tan del gusto de la arquitectura renacentista y que encontraremos con frecuencia en Ubeda-,

con las armas de los Cobos -siempre en el lado del Evangelio-, y de los Mendoza, la esposa del mecenas, lo que se repite en lo más alto de los contrafuertes y en los óculos.

En la parte baja de los contrafuertes a la izquierda, la lucha de Hércules y Gerión y, a la derecha, Hércules y los toros de Gerión. De noche, iluminada resalta todavía más.

En la parte baja de los contrafuertes a la izquierda, la lucha de Hércules y Gerión y, a la derecha, Hércules y los toros de Gerión. De noche, iluminada resalta todavía más.

A los lados tiene otras dos portadas, diseñadas por Vandelvira y esculpidas por Esteban Jamete.

La portada norte está dedicada a Santiago (El mecenas D. Francisco de los Cobos era caballero de Santiago) y la portada sur, a la Caridad.

El magnífico interior fue diseñado en su mayor parte por Diego de Siloé como templo funerario, con una gran rotonda y una nave añadida, quedando la rotonda para los nobles, y la nave para el pueblo.

El altar mayor tiene un retablo de madera con la Transfiguración de Alonso Berruguete, que fue destruido en la Guerra Civil, por lo que solo se conserva el Cristo central.

El altar mayor tiene un retablo de madera con la Transfiguración de Alonso Berruguete, que fue destruido en la Guerra Civil, por lo que solo se conserva el Cristo central. La restauración es de Juan Luis Vasallo.

La reja finísimamente trabajada que separa rotonda y nave es de Francisco de Villalpando.

La reja finísimamente trabajada que separa rotonda y nave es de Francisco de Villalpando. Fundida en 1555, con dos tramos y tres cuerpos, el central más elevado y esbelto.

En la crestería hay cuatro medallones con las Virtudes y en el centro el escudo nobiliario de D. Francisco de los Cobos, cerrándola una cruz.

La bóveda central está sostenida por columnas corintias adosadas; sobre su entablamento una galería corrida a la que dan tribunillas que en la embocadura del arco llevan cariátides.

La decoración de las bóvedas es más sobria que el resto intentando asemejar las nervaduras del estilo isabel.

El templo durante siglos ha ido acumulando un tesoro, con una colección de piezas de sumo valor.

El templo durante siglos ha ido acumulando un tesoro, con una colección de piezas de sumo valor.La lista de obras atesoradas en su día sería tan interminable, como incalculable el valor de las mismas.

Un repertorio de esculturas, reliquias, orfebrería y pinturas, adquiridas o regaladas a su fundador, tales como una Piedad de Sebastiano del Piombo, luego llevada a la Casa de Pilatos de Sevilla y actualmente en préstamo en el Museo del Prado de Madrid; un cáliz de oro, regalo de Carlos V; una macolla de cruz

Un repertorio de esculturas, reliquias, orfebrería y pinturas, adquiridas o regaladas a su fundador, tales como una Piedad de Sebastiano del Piombo, luego llevada a la Casa de Pilatos de Sevilla y actualmente en préstamo en el Museo del Prado de Madrid; un cáliz de oro, regalo de Carlos V; una macolla de cruzprocesional de Francisco Martínez de 1542; una cabeza relicario; un calvario de Pieter Coecke, hoy custodiadas temporalmente también en la Casa de Pilatos de Sevilla; un crucifijo de marfil del siglo XVI, o el archiconocido San Juanito atribuido a Miguel Angel. (desaparecido en 1936).

Este edificio mezcla diferentes estilos (gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neogótico) fruto de una construcción que se extiende desde el siglo XIII al XIX.

Este edificio mezcla diferentes estilos (gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neogótico) fruto de una construcción que se extiende desde el siglo XIII al XIX.El exterior del templo sigue una línea arquitectónica uniforme, aunque se trata de una obra ecléctica y singular.

La fachada y portadas, que datan de la primera mitad del siglo XVII, constituyen de hecho la única parte del edificio que responde a un plan previo y organizado.

La fachada y portadas, que datan de la primera mitad del siglo XVII, constituyen de hecho la única parte del edificio que responde a un plan previo y organizado.En la fachada el motivo central es la Adoración de los Pastores.

La portada está enmarcada por dos espadañas, construidas en el siglo XIX, tras la demolición de la maltrecha torre de la antigua mezquita aljama, dañada de muerte desde el terremoto de Lisboa de 1755.

El claustro es una obra gótica de finales del siglo XV y ocupa el lugar donde estuvo el patio de la mezquita.

El claustro es una obra gótica de finales del siglo XV y ocupa el lugar donde estuvo el patio de la mezquita. Bajo una serie de bóvedas de crucería, en el interior se conservan 16 capillas, lugar de enterramiento de obispos y de las familias nobiliarias de la ciudad.

Cabe destacar la puerta de la Consolada, en la fachada este del templo, la cuál tiene un gran valor sentimental para la mayoría de los ubetenses, ya que en ella se produce la más bella estampa de la Semana Santa de Úbeda, la salida de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la mañana del Viernes Santo.

Cabe destacar la puerta de la Consolada, en la fachada este del templo, la cuál tiene un gran valor sentimental para la mayoría de los ubetenses, ya que en ella se produce la más bella estampa de la Semana Santa de Úbeda, la salida de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la mañana del Viernes Santo.

El interior resulta un tanto destartalado por los añadidos que ha

ido sufriendo a lo largo de los años.

El principal, la bóveda que sustituyó en el siglo XVII a la primitiva techumbre de madera.

Los pilares y

arcadas

(ya hemos apuntado la fecha de su construcción), son de estilo

gótico-mudéjar sevillano.

Los pilares y

arcadas

(ya hemos apuntado la fecha de su construcción), son de estilo

gótico-mudéjar sevillano.

El principal, la bóveda que sustituyó en el siglo XVII a la primitiva techumbre de madera.

Los escudos que la decoran pertenecen a algunos de los Obispos que

concedieron beneficios al templo.

Los pilares y

arcadas

(ya hemos apuntado la fecha de su construcción), son de estilo

gótico-mudéjar sevillano.

Los pilares y

arcadas

(ya hemos apuntado la fecha de su construcción), son de estilo

gótico-mudéjar sevillano.

El conjunto interior resulta grandioso, pero hay que verlo con la

imaginación y pensar que la fábrica tuvo techumbre de madera y un

gran coro en su parte central.

Son numerosísimas las capillas del interior y casi todas ellas son

obras del gótico de finales del XV y principios del XVI.

El Altar Mayor fue cedido a Don Beltrán de la Cueva para

enterramiento familiar, aunque éste no se llevó a cabo.

En la actualidad presenta altar formado por arco gótico, procedente de una de las capillas del coro, y a Santa Maria de los Reales Alquazares.

En la actualidad presenta altar formado por arco gótico, procedente de una de las capillas del coro, y a Santa Maria de los Reales Alquazares.

Siguiendo por el lado del Evangelio encontramos las siguientes

capillas:

Capilla de Jesús Nazareno. Construida en el siglo XVIII, por la

familia de los Orozcos. Su portada gótica procede de otro lugar del

templo y guarda la imagen del Nazareno debida a Jacinto Higueras.

Capilla de Jesús Nazareno. Construida en el siglo XVIII, por la

familia de los Orozcos. Su portada gótica procede de otro lugar del

templo y guarda la imagen del Nazareno debida a Jacinto Higueras.

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Ocupa el lugar de tres

capillas anteriores, y presenta en su entrada una reja del siglo

XVI, procedente de otra capilla del templo.

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Ocupa el lugar de tres

capillas anteriores, y presenta en su entrada una reja del siglo

XVI, procedente de otra capilla del templo.

Capilla de San Juan Nepomuceno. Gótica del siglo XVI.

Capilla Bautismal. Fue fundada por Sebastián de Magaña en el siglo XVI. La verja de madera data de 1600, y procede de la iglesia de Santó Domingo.

Capilla de Jesús Nazareno. Construida en el siglo XVIII, por la

familia de los Orozcos. Su portada gótica procede de otro lugar del

templo y guarda la imagen del Nazareno debida a Jacinto Higueras.

Capilla de Jesús Nazareno. Construida en el siglo XVIII, por la

familia de los Orozcos. Su portada gótica procede de otro lugar del

templo y guarda la imagen del Nazareno debida a Jacinto Higueras.  Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Ocupa el lugar de tres

capillas anteriores, y presenta en su entrada una reja del siglo

XVI, procedente de otra capilla del templo.

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Ocupa el lugar de tres

capillas anteriores, y presenta en su entrada una reja del siglo

XVI, procedente de otra capilla del templo. Capilla de San Juan Nepomuceno. Gótica del siglo XVI.

Capilla Bautismal. Fue fundada por Sebastián de Magaña en el siglo XVI. La verja de madera data de 1600, y procede de la iglesia de Santó Domingo.

Capilla del Santo Entierro. Gótica. Las imágenes son modernas y son

de la mano del escultor Palma Burgos.

Capilla de Nuestra Señora de la Yedra. Construida a principios del

siglo XVI por el arcediano Don Rodrigo Sagredo. En ella lo

fundamental es la reja del siglo XVI, realizada por el Maestro

Bartolomé, y sin duda una de las joyas de la iglesia.

Capilla Bautismal. Construida por la familia de los Baezas. La pila

bautismal es obra del siglo XVI.

Capilla Bautismal. Construida por la familia de los Baezas. La pila

bautismal es obra del siglo XVI.

Capilla del Cristo de Medinaceli. Sólo conserva de antigua fábrica

la portada gótica.

Capilla del Cristo de la Caída. El Cristo se debe al escultor

Mariano Benlliure. Fue fundada por el chantre Pedro González de la

Cueva, a principios del siglo XVI.

Capilla de Nuestra Señora de la Merced (hoy Sacristía). La fundación

data del siglo XIV. La fábrica es posterior y es una de las mejores

portadas de todo el templo. Las obras de la sacristía se realizaron

en el siglo XVIII.

Capilla del Cristo Yacente. Ocupa el lugar de la primitiva

sacristía. Su portada procede de una de las capillas del coro. El

Cristo es de Palma Burgos y el cuadro se debe al pintor local

Marcelo Góngora. La reja un resto de la del coro y es obra del siglo

XVI.

Capilla de San Antonio. fue fundada a principio del siglo XVI

por el canónigo Pedro Becerra, bajo la advocación de Nuestra Señora

de la Concepción y San Lorenzo mártir. Por el conjunto de reja y

portada es la mejor de la iglesia dentro del estilo gótico. La reja

es obra del siglo XVI y también se debe a la mano del Maestro

Bartolomé; las escenas, trabajadas a doble haz, se centran en la

vida de Adán y Eva.

Capilla de San Antonio. fue fundada a principio del siglo XVI

por el canónigo Pedro Becerra, bajo la advocación de Nuestra Señora

de la Concepción y San Lorenzo mártir. Por el conjunto de reja y

portada es la mejor de la iglesia dentro del estilo gótico. La reja

es obra del siglo XVI y también se debe a la mano del Maestro

Bartolomé; las escenas, trabajadas a doble haz, se centran en la

vida de Adán y Eva.

La portada se articula en base a un gran arco

apuntado, con decoración de cárdina e imágenes de la Virgen y

Santos.

En el interior destaca un gran retablo moderno de Marcelo Góngora

sobre la vida de San Antonio de Padua y una Piedad del siglo XVII de

Bocanegra, copia de otra de Van Dick.

Capilla de los Sabater. Presenta portada renacentista del siglo XVII

con la imagen de San José. La traza del interior data del XVIII y se

realizó a instancias del Marqués de Vezmeliana, Don Lorenzo

Muñoz Triviño. El dorado y pintado se realizó en 1881 por Don

Ignacio Sabater. Lo más importante de esta capilla son algunos de

los cuadros que la decoran. Destaca el de la Sagrada Familia del

retablo, buenísimo ejemplo de la pintura italiana del XVI.

Es una de las más antiguas de la ciudad de Úbeda.

Se cree construida desde la época visigoda. Su ubicación en una plaza central y su proximidad con el antiguo ayuntamiento, hacen que tenga marcado carácter asambleario, pues hasta el siglo XV se reunía en ella el Concejo de la ciudad y los nobles.

Fue declarada monumento histórico-nacional en 1926.

Don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce fue quien llevó acabo un amplio programa de renovación y engrandecimiento.

Todo el edificio se enriquece con novedades renacentistas.

Exerior

La Portada Principal. Sigue un

esquema gótico isabelino, de arcos apuntados con decoración de

motivos vegetales enmarascados por un gran arco conopial.

El tímpano

está decorado con un relieve de la Coronación de la Virgen, sostenida

y rodeada de ángeles, y presidido por el Padre Eterno.

El tímpano

está decorado con un relieve de la Coronación de la Virgen, sostenida

y rodeada de ángeles, y presidido por el Padre Eterno.

En la parte

inferior aparece la imagen de San Pablo bajo un doselete.

Todavía son

visibles, en los relieves, restos de la policromía original.

Junto a esta

portada se construyó, a fines del siglo XVI, un cuerpo con molduras

renacentistas y con una galería corrida, conocido popularmente como

"El Tabladillo", lugar desde donde se podían contemplar los

acontecimientos públicos desarrollados en la plaza y desde el que, en

opinión de algunos autores, se leían también las disposiciones

eclesiásticas y del Concejo.

Junto a esta

portada se construyó, a fines del siglo XVI, un cuerpo con molduras

renacentistas y con una galería corrida, conocido popularmente como

"El Tabladillo", lugar desde donde se podían contemplar los

acontecimientos públicos desarrollados en la plaza y desde el que, en

opinión de algunos autores, se leían también las disposiciones

eclesiásticas y del Concejo.

Portada de los Carpinteros. Situada a los pies de la iglesia, es uno de los pocos ejemplos de arquitectura tardorrománica de la ciudad.

Junto a esta

portada se construyó, a fines del siglo XVI, un cuerpo con molduras

renacentistas y con una galería corrida, conocido popularmente como

"El Tabladillo", lugar desde donde se podían contemplar los

acontecimientos públicos desarrollados en la plaza y desde el que, en

opinión de algunos autores, se leían también las disposiciones

eclesiásticas y del Concejo.

Junto a esta

portada se construyó, a fines del siglo XVI, un cuerpo con molduras

renacentistas y con una galería corrida, conocido popularmente como

"El Tabladillo", lugar desde donde se podían contemplar los

acontecimientos públicos desarrollados en la plaza y desde el que, en

opinión de algunos autores, se leían también las disposiciones

eclesiásticas y del Concejo.

Portada de los Carpinteros. Situada a los pies de la iglesia, es uno de los pocos ejemplos de arquitectura tardorrománica de la ciudad.

Levantada

a finales del siglo XIII, presenta en la base un doble cuerpo con una

serie de arquitos trilobulados.

Las arquivoltas de la puerta aparecen

decoradas con cabezas humanas y

Portada

Norte. De sencilla resolución gótica, fue construida a finales

del siglo XV y remodelada en el XVI.

Presenta tres arcos ojivales

coronados por el escudo del obispo Don Luis

Osorio.

Osorio.

Osorio.

Osorio.

La torre. Plateresca del siglo XVI, está rematada por un chapitel octogonal

con una gran comisa.

Al

exterior del

ábside

se adosa el mejor ejemplo de fuente pública

renacentista de toda la ciudad.

Al

exterior del

ábside

se adosa el mejor ejemplo de fuente pública

renacentista de toda la ciudad.

Su construcción formó parte del programa de reformas y mejoras urbanas llevadas a cabo en Úbeda durante el siglo XVI, que incluyó el control y limpieza de minados, así como la canalización del agua hasta las fuentes públicas. Este pilar, concluido en 1591, tuvo a la vez un significado conmemorativo, al situarse en el centro neurálgico y mercantil de la ciudad, decorándose con los escudos de los Austrias, del Corregidor Juan de Gaviria, promotor de la construcción, y del Alcalde Mayor Maximiliano Espinosa de los Monteros.

Al

exterior del

ábside

se adosa el mejor ejemplo de fuente pública

renacentista de toda la ciudad.

Al

exterior del

ábside

se adosa el mejor ejemplo de fuente pública

renacentista de toda la ciudad. Su construcción formó parte del programa de reformas y mejoras urbanas llevadas a cabo en Úbeda durante el siglo XVI, que incluyó el control y limpieza de minados, así como la canalización del agua hasta las fuentes públicas. Este pilar, concluido en 1591, tuvo a la vez un significado conmemorativo, al situarse en el centro neurálgico y mercantil de la ciudad, decorándose con los escudos de los Austrias, del Corregidor Juan de Gaviria, promotor de la construcción, y del Alcalde Mayor Maximiliano Espinosa de los Monteros.

Interior

El aspecto

general es el de un templo gótico tardío, de planta de tres naves y

cabecera poligonal.

La del centro, de mayor altura, se separa de las laterales mediante una sucesión de arcos apuntados sobre pilares con columnas adosadas.

La del centro, de mayor altura, se separa de las laterales mediante una sucesión de arcos apuntados sobre pilares con columnas adosadas.

La nave del

crucero se cubre con bóvedas de crucería góticas, mientras que en el

resto, las primitivas cubiertas de madera fueron sustituidas por

bóvedas a partir del siglo XVIII.

Toda la

iglesia aparece circundada por capillas laterales, que, como es

habitual, obedecen a fundaciones privadas construidas como lugar de

enterramiento de las familias nobles de la ciudad.

Destaca en todas ellas un magnífico trabajo de rejería renacentista.

Capilla

del Camarero Vago o "de Las Calaveras". Fundada en la primera

mitad del siglo XVI por don Francisco Vago, camarero servidor del

obispo benefactor de la diócesis Don Alonso Suárez de la Fuente del

Sauce, constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura

funeraria ubetense.

Capilla

del Camarero Vago o "de Las Calaveras". Fundada en la primera

mitad del siglo XVI por don Francisco Vago, camarero servidor del

obispo benefactor de la diócesis Don Alonso Suárez de la Fuente del

Sauce, constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura

funeraria ubetense.

Destaca en todas ellas un magnífico trabajo de rejería renacentista.

Capilla de

La Encarnación o de "Los Sanmartines". De origen gótico tardío,

fue fundada a principios del siglo XV por Ruy Pérez de Sanmartín.

Es remodelada a partir del siglo XVII, momento en que se le incorporan los frescos de la bóveda con la representación de los cuatro evangelistas, obra del pintor local Juan Esteban de Medina.

Contiene el sepulcro de don Juan de Monsalve y Sanmartín, sucesor del fundador y regidor de la ciudad, del que se conserva la escultura yacente con armadura -siglo XVI-.

La reja del siglo XVI, debida al jiennense Maestro Bartolomé, se encuentra policromada por ambas caras y se remata con el escudo de Monsalve coronado por la Virgen rodeada de ángeles.

Capilla de la Purísima Concepción o de "Los Merlines".Fundada por don Diego Merlín a mediados del siglo XV, sigue también esquemas góticos, tanto en su bóveda de crucería como en el altar gótico-flamígero.

En la reja del siglo XVI se representa la escena del abrazo de Santa Ana y San Joaquín delante de la Puerta Dorada y la historia de Adán y Eva.

Capilla de San Ildefonso o de La Aurora. Fundada a principios del siglo XVII, conserva en el interior, en los muros laterales, dos frisos con óleos en los que se representan escenas religiosas.

Es remodelada a partir del siglo XVII, momento en que se le incorporan los frescos de la bóveda con la representación de los cuatro evangelistas, obra del pintor local Juan Esteban de Medina.

Contiene el sepulcro de don Juan de Monsalve y Sanmartín, sucesor del fundador y regidor de la ciudad, del que se conserva la escultura yacente con armadura -siglo XVI-.

La reja del siglo XVI, debida al jiennense Maestro Bartolomé, se encuentra policromada por ambas caras y se remata con el escudo de Monsalve coronado por la Virgen rodeada de ángeles.

Capilla de la Purísima Concepción o de "Los Merlines".Fundada por don Diego Merlín a mediados del siglo XV, sigue también esquemas góticos, tanto en su bóveda de crucería como en el altar gótico-flamígero.

En la reja del siglo XVI se representa la escena del abrazo de Santa Ana y San Joaquín delante de la Puerta Dorada y la historia de Adán y Eva.

Capilla de San Ildefonso o de La Aurora. Fundada a principios del siglo XVII, conserva en el interior, en los muros laterales, dos frisos con óleos en los que se representan escenas religiosas.

Capilla

del Camarero Vago o "de Las Calaveras". Fundada en la primera

mitad del siglo XVI por don Francisco Vago, camarero servidor del

obispo benefactor de la diócesis Don Alonso Suárez de la Fuente del

Sauce, constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura

funeraria ubetense.

Capilla

del Camarero Vago o "de Las Calaveras". Fundada en la primera

mitad del siglo XVI por don Francisco Vago, camarero servidor del

obispo benefactor de la diócesis Don Alonso Suárez de la Fuente del

Sauce, constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura

funeraria ubetense.

La portada, plenamente plateresca, presenta una

estructura de retablo decorada con un interesante programa

escultórico alusivo a la muerte del cristiano como tránsito a la

vida eterna. El arco de ingreso se encuentra flanqueado por

pilastras decoradas a base de grutescos. Sobre éste, dos medallones

con la representación de la Virtud y la Caridad. Todo el conjunto se

remata con una representación del Purgatorio. El interior, que

alberga el sepulcro de don Francisco, conserva algunos restos de la

decoración pictórica mural llevada a cabo, en 1545, por

Julio de Aquiles, autor de las pinturas del Tocador de la

Reina en la Alhambra de Granada.

Capilla de

Las Mercedes o "Del Encaje". Siglo XVI. Según la tradición

historiográfica local en esta capilla se reunía el Concejo de la

ciudad para celebrar sus cabildos y tomar los acuerdos municipales,

y se custodiaban los archivos de la Universidad de Priores y

Beneficiados, así como de certificación de linaje de la nobleza de

la ciudad, hoy desaparecidos.

Capilla de

Las Mercedes o "Del Encaje". Siglo XVI. Según la tradición

historiográfica local en esta capilla se reunía el Concejo de la

ciudad para celebrar sus cabildos y tomar los acuerdos municipales,

y se custodiaban los archivos de la Universidad de Priores y

Beneficiados, así como de certificación de linaje de la nobleza de

la ciudad, hoy desaparecidos.

Capilla de

Las Mercedes o "Del Encaje". Siglo XVI. Según la tradición

historiográfica local en esta capilla se reunía el Concejo de la

ciudad para celebrar sus cabildos y tomar los acuerdos municipales,

y se custodiaban los archivos de la Universidad de Priores y

Beneficiados, así como de certificación de linaje de la nobleza de

la ciudad, hoy desaparecidos.

Capilla de

Las Mercedes o "Del Encaje". Siglo XVI. Según la tradición

historiográfica local en esta capilla se reunía el Concejo de la

ciudad para celebrar sus cabildos y tomar los acuerdos municipales,

y se custodiaban los archivos de la Universidad de Priores y

Beneficiados, así como de certificación de linaje de la nobleza de

la ciudad, hoy desaparecidos.

Comenzó a construirse en el siglo XIV, pero se finalizó entre los siglos XV y XVI y alterna el estilo gótico con el renacentista.

Tiene una planta de tres naves, cubiertas con bóvedas de crucería que se sustentan sobre haces de columnas con capiteles de decoración vegetal.

Su cabeza es poligonal y es una de las partes más antiguas, pues data de la segunda mitad del siglo XIV.

Su torre-campanario fue el más elevado de la ciudad hasta el mismo siglo XIX.

Monumento nacional, es una bella iglesia gótica poco visitada por estar fuera de los circuitos habituales.

la del lado sur, de final del gótico flamígero, se levantó

en el año 1509, por mandato del obispo de Jaén don Alonso

Suárez de la Fuente del Sauce, de quien son los escudos que lo adorna,

todavía sin laureas.

Sobre su ancho hueco destaca la fina crestería y elementos decorativos que la enmarcan.

Sobre su ancho hueco destaca la fina crestería y elementos decorativos que la enmarcan.

La magnífica portada de poniente, más reciente, fue proyectada por Andrés

Vandelvira en el año 1566, siendo las esculturas y relieves obra de Lorenzo

Brogio.

La magnífica portada de poniente, más reciente, fue proyectada por Andrés

Vandelvira en el año 1566, siendo las esculturas y relieves obra de Lorenzo

Brogio. Constituye ésta una de las más experimentales obras manieristas de la arquitectura andaluza del siglo XVI; con su esquema organizado según el clásico modelo de arco triunfal, de medio punto entre columnas pareadas, nichos superpuestos en los intercopumnios, entablamento, y cuerpo ático superior.

En su interior nos encontramos con un templo cuya fábrica es de tres naves y cabecera poligonal.

El recinto impresiona por su severidad, su estructura casi de salón cubierta por bóvedas de crucería sencillas y apoyadas sobre recios pilares.

La Capilla más interesante, es la llamada del Deán, ya que fue mandada

construir por Don Fernando Ortega y Salido, Deán de Málaga, Chante de la

Colegial y Capellán Mayor de la Sacra Capilla del Salvador. Parece ser

que fue dedicada a enterramiento de sus padres. La reja de doble haz

presenta en su segundo cuerpo, las armas de su fundador enmarcadas por

tenantes y glifos.

La Capilla más interesante, es la llamada del Deán, ya que fue mandada

construir por Don Fernando Ortega y Salido, Deán de Málaga, Chante de la

Colegial y Capellán Mayor de la Sacra Capilla del Salvador. Parece ser

que fue dedicada a enterramiento de sus padres. La reja de doble haz

presenta en su segundo cuerpo, las armas de su fundador enmarcadas por

tenantes y glifos. En el cuerpo superior la Virgen es coronada por el

Padre Eterno entre ángeles y serafines. Constituye pues un bello modelo

de exaltación mariana y todo se debe a la maestría del rejero ubetense

Álvarez de Molina, siendo pintada y dorada por Antonio Aquilis. Costó

433.104 maravedíes.

En el cuerpo superior la Virgen es coronada por el

Padre Eterno entre ángeles y serafines. Constituye pues un bello modelo

de exaltación mariana y todo se debe a la maestría del rejero ubetense

Álvarez de Molina, siendo pintada y dorada por Antonio Aquilis. Costó

433.104 maravedíes. En su interior cubierto por crucería se conservan

restos del retablo plateresco debido a Brogio. La portada responde a un

modelo de plateresco toledano y parece ser debida a Andrés de

Vandelvira. Tiene una decoración lógicamente funeraria. Hay calaveras,

están representados los padres del fundador y en una de sus cartelas

pone la fecha de su terminación 1.537. Es muy de resaltar la armonía

conseguida entre portada y reja.

En su interior cubierto por crucería se conservan

restos del retablo plateresco debido a Brogio. La portada responde a un

modelo de plateresco toledano y parece ser debida a Andrés de

Vandelvira. Tiene una decoración lógicamente funeraria. Hay calaveras,

están representados los padres del fundador y en una de sus cartelas

pone la fecha de su terminación 1.537. Es muy de resaltar la armonía

conseguida entre portada y reja. Fue también Vandelvira quien diseñará la

coqueta, pero magnífica, Capilla Bautismal situada a los pies del

Templo. En 1553 aún se construía por los canteros Tomás Gil de

Donesteban y Pedro de Regil.

Fue también Vandelvira quien diseñará la

coqueta, pero magnífica, Capilla Bautismal situada a los pies del

Templo. En 1553 aún se construía por los canteros Tomás Gil de

Donesteban y Pedro de Regil.

Se conforma a modo de nicho horadado en el

muro cubriéndose con una original bóveda de cascarón con casetones.

La

tercera de las capillas, lugar donde se ubica el magnífico grupo

La

tercera de las capillas, lugar donde se ubica el magnífico grupo

escultórico de la Santa Cena, es la Capilla del Sagrario, también conocida como Capilla de Córcoles.

Es una reedificación de las primeras construcciones que sufren varios hundimientos desde el siglo XV, siendo la iglesia uno de los escasos ejemplos de arquitectura barroca en la ciudad. Hay que tener en cuenta que en Úbeda la presencia del Renacimiento y de la arquitectura de Andrés de Vandelvira será tan fuerte que los modelos arquitectónicos de esta época se utilizarán en la tradición constructiva local hasta el siglo XVIII, de forma que la concepción de esta iglesia, que sigue esquemas de un barroco puro -y que en opinión de los especialistas recuerda a las iglesias madrileñas del XVII- constituye, cuanto menos, un novedoso y singular ejemplo.

Es una reedificación de las primeras construcciones que sufren varios hundimientos desde el siglo XV, siendo la iglesia uno de los escasos ejemplos de arquitectura barroca en la ciudad. Hay que tener en cuenta que en Úbeda la presencia del Renacimiento y de la arquitectura de Andrés de Vandelvira será tan fuerte que los modelos arquitectónicos de esta época se utilizarán en la tradición constructiva local hasta el siglo XVIII, de forma que la concepción de esta iglesia, que sigue esquemas de un barroco puro -y que en opinión de los especialistas recuerda a las iglesias madrileñas del XVII- constituye, cuanto menos, un novedoso y singular ejemplo.

En el exterior toda la ornamentación se concentra en las dos portadas, especialmente en la oeste, situada a los pies del templo.

La decoración se organiza a base de grandes molduras y líneas quebradas de gran relieve, destacando las dos volutas sobre las que se representa la Santísima Trinidad.

La portada Sur, precedida de una lonja en rampa, repite el esquema de molduras, aunque con menor relieve, alrededor de una hornacina con la representación de San Juan de Mata.

La portada Sur, precedida de una lonja en rampa, repite el esquema de molduras, aunque con menor relieve, alrededor de una hornacina con la representación de San Juan de Mata.

De planta rectangular, el interior se estructura en tres naves, separadas por arcos de medio punto enmarcados por pilastras corintias sobre las que se desarrolla un entablamento a modo de gran moldura.

Tanto la bóveda de la nave central como la cúpula de crucero aparecen decoradas con motivos vegetales en yesería.

Las columnas, de tipo salomónico -fuste retorcido-, que aparecen en las ventanas del crucero y en la puerta de acceso al claustro, serán utilizadas aquí por primera vez en la arquitectura provincial.

Posiblemente fue una fortaleza o fuerte árabe, para defender la muralla por el Oeste.

Por otro lado, la tradición mantiene que fue una antigua mezquita.

Ya dieciséis años después de la conquista cristiana, en 1233, existía como templo gótico que posteriormente fue devastado. La actual construcción data de los siglos XVI y XVII.

Presenta dos fachadas góticas construidas por el obispo Suárez de la Fuente del Sauce, siguiendo una tipología de gótico flamígero difundida por él en la ciudad y en toda la diócesis.

La portada Sur, la más representativa, es abocinada de arcos apuntados con baquetones en las jambas, apareciendo el escudo del obispo fundador que alberga la figura de una fuente de la que sale un sauce.

Presenta dos fachadas góticas construidas por el obispo Suárez de la Fuente del Sauce, siguiendo una tipología de gótico flamígero difundida por él en la ciudad y en toda la diócesis.

La portada Sur, la más representativa, es abocinada de arcos apuntados con baquetones en las jambas, apareciendo el escudo del obispo fundador que alberga la figura de una fuente de la que sale un sauce.

Su Interior de estilo renacentista.

Consta de una sola nave de cruz latina cubierta por bóveda de cañón. Destaca el crucero que fue construido por el discípulo de Vandelvira Alonso Barba, que planteó su intervención como una réplica a la Catedral de Jaén, de la que en aquel momento era maestro mayor.

Consta de una sola nave de cruz latina cubierta por bóveda de cañón. Destaca el crucero que fue construido por el discípulo de Vandelvira Alonso Barba, que planteó su intervención como una réplica a la Catedral de Jaén, de la que en aquel momento era maestro mayor.

Este crucero es una de las obras más clásicas de la ciudad en proporciones y tratamiento, pues las dimensiones del presbiterio son iguales que las de los brazos del crucero que, cubierto por cúpula sobre pechinas, da lugar a un espacio centralizado.

Este crucero es una de las obras más clásicas de la ciudad en proporciones y tratamiento, pues las dimensiones del presbiterio son iguales que las de los brazos del crucero que, cubierto por cúpula sobre pechinas, da lugar a un espacio centralizado.

Marcando el carácter clasicista están las columnas corintias de orden gigante.

En la escasa ornamentación que aparece, como es propio en la última fase del Renacimiento, destacan los relieves de las virtudes, que siguen un tratamiento miguelangelesco.

Todo el espacio queda iluminado por unas ventanas serlianas, aumentando el efecto de grandiosidad.

En el Exterior la portada principal consta de dos cuerpos, el inferior centrado por arco de medio punto con columnas corintias a los lados y retropilastras; en las enjutas vemos los relieves de dos virtudes, la fé y la caridad. Sobre el entablamento se encuentra un segundo piso de orden jónico, cuyo hueco central cobija la imagen sedente del santo titular. A ambos lados aparecen dos grandes escudos del obispo promotor, todo rematado por pináculos piramidales. Se trata de una portada que repite esquemas renacentistas.

En el Exterior la portada principal consta de dos cuerpos, el inferior centrado por arco de medio punto con columnas corintias a los lados y retropilastras; en las enjutas vemos los relieves de dos virtudes, la fé y la caridad. Sobre el entablamento se encuentra un segundo piso de orden jónico, cuyo hueco central cobija la imagen sedente del santo titular. A ambos lados aparecen dos grandes escudos del obispo promotor, todo rematado por pináculos piramidales. Se trata de una portada que repite esquemas renacentistas.

La portada de poniente, con arco de medio punto, fue cegada cuando se construyó el coro -es recto, de construcciones antiguas protogóticas-.

La torre campanario, de la misma época que la portada principal, es sencilla y consta de un cuerpo cúbico con cuatro vanos para el cuerpo de campanas.

La torre campanario, de la misma época que la portada principal, es sencilla y consta de un cuerpo cúbico con cuatro vanos para el cuerpo de campanas.

Actualmente no ocupa su original emplazamiento.

Su interior ha sido reconstruido en varias ocasiones. Presenta en la actualidad una única nave de salón cubierta por bóveda de cañón con capillas laterales, la mayoría góticas.

El ábside es poligonal con vanos ojivales.

En el siglo XVI la iglesia fue remodelada según un proyecto que planteaba la construcción de tres naves, de las que sólo se concluyó la central, conforme al aspecto que presenta en la actualidad.

Todo el templo se caracteriza por su extrema sencillez, siendo visibles numerosos materiales reutilizados de la primitiva construcción.

Todo el templo se caracteriza por su extrema sencillez, siendo visibles numerosos materiales reutilizados de la primitiva construcción.

Tanto las portadas exteriores como la de acceso a la sacristía y una pequeña hornacina junto al altar mayor, todas renacentistas, son los únicos elementos ornamentales que conserva la iglesia.

Aquí se venera a la Santísima Virgen de la Soledad, cuyo trono de orfebrería en plata, es procesionado a hombros por los hermanos cofrades, el Viernes Santo.

Exteriormente destaca la espadaña (torre) cubierta de hiedra, elemento esencial que singulariza el espacio en el que se inscribe, entre la Casa de las Torres y el camino que conduce a la Puerta de Granada, ofreciendo un peculiar aspecto de estampa romántica.

Exteriormente destaca la espadaña (torre) cubierta de hiedra, elemento esencial que singulariza el espacio en el que se inscribe, entre la Casa de las Torres y el camino que conduce a la Puerta de Granada, ofreciendo un peculiar aspecto de estampa romántica.

Posee dos portadas, la de los pies, actualmente clausurada-invisible desde la calle por estar encerrada en un huerto-, es bastante simple. Bajo un hastial con el típico perfil de artesa invertida, se abre un amplio hueco adintelado, a eje con el cual se sitúa una ventana de proporciones cuadradas.

La portada principal, muy sobria, con decoración renacentista, está compuesta por arco de medio punto entre pilastras.

Su portada sur, sobre la lonja, fue labrada por el maestro local Diego de Alcaraz, allá por los años 1522 a 1525, recibiendo por ellas -según Ruiz Prieto-, 40 reales. Era Obispo de la diócesis Don Esteban Gabriel Merino, quien hace tallar sus armas en las enjutas. Esta pieza constituye, sin duda, la mejor y más depurada muestra del plateresco en nuestra ciudad. Organizada siguiendo el modelo de arco triunfal, presenta arco de medio punto con decoración de rosetas en sus dovelas, enmarcado por balaustres -muy semejantes a los publicados con cierta posteridad por Diego de Sagredo en sus Medidas del Romano- coronados por capiteles compuestos (mascarones sobre volutas). El entablamento presenta friso de grutescos y medallones. Cornisa de tacos y ovas.

Su portada sur, sobre la lonja, fue labrada por el maestro local Diego de Alcaraz, allá por los años 1522 a 1525, recibiendo por ellas -según Ruiz Prieto-, 40 reales. Era Obispo de la diócesis Don Esteban Gabriel Merino, quien hace tallar sus armas en las enjutas. Esta pieza constituye, sin duda, la mejor y más depurada muestra del plateresco en nuestra ciudad. Organizada siguiendo el modelo de arco triunfal, presenta arco de medio punto con decoración de rosetas en sus dovelas, enmarcado por balaustres -muy semejantes a los publicados con cierta posteridad por Diego de Sagredo en sus Medidas del Romano- coronados por capiteles compuestos (mascarones sobre volutas). El entablamento presenta friso de grutescos y medallones. Cornisa de tacos y ovas.

La portada Norte debe ser labrada en las primeras décadas del siglo XVII.

La portada Norte debe ser labrada en las primeras décadas del siglo XVII.

Entre pilastras de orden gigante, coronadas por un bocel de ovas serlianas, se enmarca su sencilla estructura: Hueco de medio punto entre pilastras jónicas, arquitrabe y friso de cuarterones, cornisa y, sobre ella, el cuerpo ático formado por una hornacina en forma de venera, rematada por frontis triangular partido (semejante al de la portada del también ubetense, hoy desaparecido, Convento de San Andrés), imagen exenta del Niño Jesús y pináculos.

Fue fundado en el siglo XVI por el Conde de Santisteban del Puerto, Rodrigo de Benavides , y se encomendó a la orden de

Fue fundado en el siglo XVI por el Conde de Santisteban del Puerto, Rodrigo de Benavides , y se encomendó a la orden de

los mínimos de San Francisco de Paula.

los mínimos de San Francisco de Paula.

Fue suprimido en 1936, instalándose en él una posada y teniendo posteriormente diferentes usos, siendo hoy la Administración de Hacienda de la ciudad.

Actualmente restaurado, de la antigua construcción, sólo se conserva la fachada, levantada en el siglo XVII, y el claustro, con arcos de medio punto sobre columnas dóricas en el primer cuerpo, donde aparecen las armas de los Benavides y otros nobles, y vanos adintelados en su segundo piso.

Una imagen de San Juan, de la escuela valenciana, preside el retablo, mientras que a ambos lados, aparecen San Elías y Santa Teresa.

En la rotonda donde estuvo la primitiva sepultura, antes del traslado de los restos a Segovia, hay escultura yacente del Santo y cuatro frescos alegóricos a su literatura, obra del artista malagueño Francisco Palma Burgos, muy vinculado a la ciudad de Úbeda

La

tercera de las capillas, lugar donde se ubica el magnífico grupo

La

tercera de las capillas, lugar donde se ubica el magnífico grupo escultórico de la Santa Cena, es la Capilla del Sagrario, también conocida como Capilla de Córcoles.

Exhibe una planta cuadrada que se cubre con bóveda de crucería. Su vano

de acceso se conforma mediante un arco de medio punto cuya rosca se

decora con elementos geométricos, volándose una gran ménsula en la clave

del mismo.

Su interior, rico en decoración en tiempos pasados, presenta hoy una sencillez acrecentada espiritualmente por el cuadro conformado por las imágenes de Ruiz Olmos reunidas al amparo de la Sagrada Eucaristía.

Su interior, rico en decoración en tiempos pasados, presenta hoy una sencillez acrecentada espiritualmente por el cuadro conformado por las imágenes de Ruiz Olmos reunidas al amparo de la Sagrada Eucaristía.

Es una reedificación de las primeras construcciones que sufren varios hundimientos desde el siglo XV, siendo la iglesia uno de los escasos ejemplos de arquitectura barroca en la ciudad. Hay que tener en cuenta que en Úbeda la presencia del Renacimiento y de la arquitectura de Andrés de Vandelvira será tan fuerte que los modelos arquitectónicos de esta época se utilizarán en la tradición constructiva local hasta el siglo XVIII, de forma que la concepción de esta iglesia, que sigue esquemas de un barroco puro -y que en opinión de los especialistas recuerda a las iglesias madrileñas del XVII- constituye, cuanto menos, un novedoso y singular ejemplo.

Es una reedificación de las primeras construcciones que sufren varios hundimientos desde el siglo XV, siendo la iglesia uno de los escasos ejemplos de arquitectura barroca en la ciudad. Hay que tener en cuenta que en Úbeda la presencia del Renacimiento y de la arquitectura de Andrés de Vandelvira será tan fuerte que los modelos arquitectónicos de esta época se utilizarán en la tradición constructiva local hasta el siglo XVIII, de forma que la concepción de esta iglesia, que sigue esquemas de un barroco puro -y que en opinión de los especialistas recuerda a las iglesias madrileñas del XVII- constituye, cuanto menos, un novedoso y singular ejemplo.En el exterior toda la ornamentación se concentra en las dos portadas, especialmente en la oeste, situada a los pies del templo.

La decoración se organiza a base de grandes molduras y líneas quebradas de gran relieve, destacando las dos volutas sobre las que se representa la Santísima Trinidad.

La portada Sur, precedida de una lonja en rampa, repite el esquema de molduras, aunque con menor relieve, alrededor de una hornacina con la representación de San Juan de Mata.

La portada Sur, precedida de una lonja en rampa, repite el esquema de molduras, aunque con menor relieve, alrededor de una hornacina con la representación de San Juan de Mata.De planta rectangular, el interior se estructura en tres naves, separadas por arcos de medio punto enmarcados por pilastras corintias sobre las que se desarrolla un entablamento a modo de gran moldura.

Tanto la bóveda de la nave central como la cúpula de crucero aparecen decoradas con motivos vegetales en yesería.

Las columnas, de tipo salomónico -fuste retorcido-, que aparecen en las ventanas del crucero y en la puerta de acceso al claustro, serán utilizadas aquí por primera vez en la arquitectura provincial.

Posiblemente fue una fortaleza o fuerte árabe, para defender la muralla por el Oeste.

Por otro lado, la tradición mantiene que fue una antigua mezquita.

Ya dieciséis años después de la conquista cristiana, en 1233, existía como templo gótico que posteriormente fue devastado. La actual construcción data de los siglos XVI y XVII.

Presenta dos fachadas góticas construidas por el obispo Suárez de la Fuente del Sauce, siguiendo una tipología de gótico flamígero difundida por él en la ciudad y en toda la diócesis.

Presenta dos fachadas góticas construidas por el obispo Suárez de la Fuente del Sauce, siguiendo una tipología de gótico flamígero difundida por él en la ciudad y en toda la diócesis.Su Interior de estilo renacentista.

Consta de una sola nave de cruz latina cubierta por bóveda de cañón. Destaca el crucero que fue construido por el discípulo de Vandelvira Alonso Barba, que planteó su intervención como una réplica a la Catedral de Jaén, de la que en aquel momento era maestro mayor.

Consta de una sola nave de cruz latina cubierta por bóveda de cañón. Destaca el crucero que fue construido por el discípulo de Vandelvira Alonso Barba, que planteó su intervención como una réplica a la Catedral de Jaén, de la que en aquel momento era maestro mayor.  Este crucero es una de las obras más clásicas de la ciudad en proporciones y tratamiento, pues las dimensiones del presbiterio son iguales que las de los brazos del crucero que, cubierto por cúpula sobre pechinas, da lugar a un espacio centralizado.

Este crucero es una de las obras más clásicas de la ciudad en proporciones y tratamiento, pues las dimensiones del presbiterio son iguales que las de los brazos del crucero que, cubierto por cúpula sobre pechinas, da lugar a un espacio centralizado.Marcando el carácter clasicista están las columnas corintias de orden gigante.

En la escasa ornamentación que aparece, como es propio en la última fase del Renacimiento, destacan los relieves de las virtudes, que siguen un tratamiento miguelangelesco.

Todo el espacio queda iluminado por unas ventanas serlianas, aumentando el efecto de grandiosidad.

Probablemente fue una mezquita convertida al culto cristiano después de la Reconquista, siendo parroquia -dependiente de la jurisdicción del arzobispado de Toledo en el siglo XIII- hasta que a mediados del siglo XIX queda agregada a la iglesia de Santa María.

En el Exterior la portada principal consta de dos cuerpos, el inferior centrado por arco de medio punto con columnas corintias a los lados y retropilastras; en las enjutas vemos los relieves de dos virtudes, la fé y la caridad. Sobre el entablamento se encuentra un segundo piso de orden jónico, cuyo hueco central cobija la imagen sedente del santo titular. A ambos lados aparecen dos grandes escudos del obispo promotor, todo rematado por pináculos piramidales. Se trata de una portada que repite esquemas renacentistas.

En el Exterior la portada principal consta de dos cuerpos, el inferior centrado por arco de medio punto con columnas corintias a los lados y retropilastras; en las enjutas vemos los relieves de dos virtudes, la fé y la caridad. Sobre el entablamento se encuentra un segundo piso de orden jónico, cuyo hueco central cobija la imagen sedente del santo titular. A ambos lados aparecen dos grandes escudos del obispo promotor, todo rematado por pináculos piramidales. Se trata de una portada que repite esquemas renacentistas.La portada de poniente, con arco de medio punto, fue cegada cuando se construyó el coro -es recto, de construcciones antiguas protogóticas-.

La torre campanario, de la misma época que la portada principal, es sencilla y consta de un cuerpo cúbico con cuatro vanos para el cuerpo de campanas.

La torre campanario, de la misma época que la portada principal, es sencilla y consta de un cuerpo cúbico con cuatro vanos para el cuerpo de campanas. Actualmente no ocupa su original emplazamiento.

Su interior ha sido reconstruido en varias ocasiones. Presenta en la actualidad una única nave de salón cubierta por bóveda de cañón con capillas laterales, la mayoría góticas.

El ábside es poligonal con vanos ojivales.

Presenta un gran valor histórico, pués fue una de las parroquias en que se dividía la ciudad medieval, en la que se aprecia el interés renacentista de siglos posteriores por transformar el aspecto externo, mediante la construcción de fachadas sobre los templos medievales.

Fundada en el siglo XIII, se conserva de esta época la sobria torre campanario.

En el siglo XVI la iglesia fue remodelada según un proyecto que planteaba la construcción de tres naves, de las que sólo se concluyó la central, conforme al aspecto que presenta en la actualidad.

Todo el templo se caracteriza por su extrema sencillez, siendo visibles numerosos materiales reutilizados de la primitiva construcción.

Todo el templo se caracteriza por su extrema sencillez, siendo visibles numerosos materiales reutilizados de la primitiva construcción. Tanto las portadas exteriores como la de acceso a la sacristía y una pequeña hornacina junto al altar mayor, todas renacentistas, son los únicos elementos ornamentales que conserva la iglesia.

Aquí se venera a la Santísima Virgen de la Soledad, cuyo trono de orfebrería en plata, es procesionado a hombros por los hermanos cofrades, el Viernes Santo.

Esta iglesia fue parroquia hasta 1842, que se agrega a Santa María.

Ha sufrido reparos y modificaciones desde el siglo XIV, y a lo largo del siglo XVI se reconstruye totalmente.

La torre se termina en 1542, la fachada es de 1566, según consta en una inscripción en el arco de su portada; y el coro se construye en 1501.

Ha sufrido reparos y modificaciones desde el siglo XIV, y a lo largo del siglo XVI se reconstruye totalmente.

La torre se termina en 1542, la fachada es de 1566, según consta en una inscripción en el arco de su portada; y el coro se construye en 1501.

Exteriormente destaca la espadaña (torre) cubierta de hiedra, elemento esencial que singulariza el espacio en el que se inscribe, entre la Casa de las Torres y el camino que conduce a la Puerta de Granada, ofreciendo un peculiar aspecto de estampa romántica.

Exteriormente destaca la espadaña (torre) cubierta de hiedra, elemento esencial que singulariza el espacio en el que se inscribe, entre la Casa de las Torres y el camino que conduce a la Puerta de Granada, ofreciendo un peculiar aspecto de estampa romántica.

Posee dos portadas, la de los pies, actualmente clausurada-invisible desde la calle por estar encerrada en un huerto-, es bastante simple. Bajo un hastial con el típico perfil de artesa invertida, se abre un amplio hueco adintelado, a eje con el cual se sitúa una ventana de proporciones cuadradas.

La portada principal, muy sobria, con decoración renacentista, está compuesta por arco de medio punto entre pilastras.

Su portada sur, sobre la lonja, fue labrada por el maestro local Diego de Alcaraz, allá por los años 1522 a 1525, recibiendo por ellas -según Ruiz Prieto-, 40 reales. Era Obispo de la diócesis Don Esteban Gabriel Merino, quien hace tallar sus armas en las enjutas. Esta pieza constituye, sin duda, la mejor y más depurada muestra del plateresco en nuestra ciudad. Organizada siguiendo el modelo de arco triunfal, presenta arco de medio punto con decoración de rosetas en sus dovelas, enmarcado por balaustres -muy semejantes a los publicados con cierta posteridad por Diego de Sagredo en sus Medidas del Romano- coronados por capiteles compuestos (mascarones sobre volutas). El entablamento presenta friso de grutescos y medallones. Cornisa de tacos y ovas.

Su portada sur, sobre la lonja, fue labrada por el maestro local Diego de Alcaraz, allá por los años 1522 a 1525, recibiendo por ellas -según Ruiz Prieto-, 40 reales. Era Obispo de la diócesis Don Esteban Gabriel Merino, quien hace tallar sus armas en las enjutas. Esta pieza constituye, sin duda, la mejor y más depurada muestra del plateresco en nuestra ciudad. Organizada siguiendo el modelo de arco triunfal, presenta arco de medio punto con decoración de rosetas en sus dovelas, enmarcado por balaustres -muy semejantes a los publicados con cierta posteridad por Diego de Sagredo en sus Medidas del Romano- coronados por capiteles compuestos (mascarones sobre volutas). El entablamento presenta friso de grutescos y medallones. Cornisa de tacos y ovas. La portada Norte debe ser labrada en las primeras décadas del siglo XVII.

La portada Norte debe ser labrada en las primeras décadas del siglo XVII. Entre pilastras de orden gigante, coronadas por un bocel de ovas serlianas, se enmarca su sencilla estructura: Hueco de medio punto entre pilastras jónicas, arquitrabe y friso de cuarterones, cornisa y, sobre ella, el cuerpo ático formado por una hornacina en forma de venera, rematada por frontis triangular partido (semejante al de la portada del también ubetense, hoy desaparecido, Convento de San Andrés), imagen exenta del Niño Jesús y pináculos.

La Iglesia, de planta de cruz latina de una sola nave, sigue en la fachada un sencillo esquema compositivo, donde prima la falta dé ornamentación, de acuerdo con la austeridad que refleja el espíritu de la Orden.

Esta responde al tipo de fachada denominada carmelitana, que se impone en España a lo largo de todo el siglo XVII: portada de arco de medio punto flanqueada por pilastras, hornacina central con pináculos y escudos de la Orden a los lados, y remate de frontón triangular.

El convento conserva un claustro de doble galería, con arquería de medio punto, en planta baja, y cuerpo superior adintelado, sustentado por columnas con zapatas de madera.

El convento conserva un claustro de doble galería, con arquería de medio punto, en planta baja, y cuerpo superior adintelado, sustentado por columnas con zapatas de madera.

Hoy siguen habitando el convento las Hermanas Carmelitas Descalzas, siendo famosas sus labores de repostería y dulcería, entre las que cabe destacar los exquisitos roscos de anís de venta en el torno del propio convento. Esta responde al tipo de fachada denominada carmelitana, que se impone en España a lo largo de todo el siglo XVII: portada de arco de medio punto flanqueada por pilastras, hornacina central con pináculos y escudos de la Orden a los lados, y remate de frontón triangular.

El convento conserva un claustro de doble galería, con arquería de medio punto, en planta baja, y cuerpo superior adintelado, sustentado por columnas con zapatas de madera.

El convento conserva un claustro de doble galería, con arquería de medio punto, en planta baja, y cuerpo superior adintelado, sustentado por columnas con zapatas de madera.  Fue fundado en el siglo XVI por el Conde de Santisteban del Puerto, Rodrigo de Benavides , y se encomendó a la orden de

Fue fundado en el siglo XVI por el Conde de Santisteban del Puerto, Rodrigo de Benavides , y se encomendó a la orden de los mínimos de San Francisco de Paula.

los mínimos de San Francisco de Paula.Fue suprimido en 1936, instalándose en él una posada y teniendo posteriormente diferentes usos, siendo hoy la Administración de Hacienda de la ciudad.

Adosado al convento se construyó en 1627 para albergar el sepulcro del Santo, siendo el primer templo del mundo católico edificado en su honor.

El oratorio, de una sola nave, consta de un pequeño coro alto que ocupa el lugar donde estuvo la celda en la que murió San Juan y en el que se levantó un templete que alberga sus reliquias.

El oratorio, de una sola nave, consta de un pequeño coro alto que ocupa el lugar donde estuvo la celda en la que murió San Juan y en el que se levantó un templete que alberga sus reliquias.

El templo está rematado con una cabecera octogonal cubierta por un retablo barroco, todo ello coronado por una talla del Cristo de los cuatro clavos, imagen del siglo XIII.  El oratorio, de una sola nave, consta de un pequeño coro alto que ocupa el lugar donde estuvo la celda en la que murió San Juan y en el que se levantó un templete que alberga sus reliquias.

El oratorio, de una sola nave, consta de un pequeño coro alto que ocupa el lugar donde estuvo la celda en la que murió San Juan y en el que se levantó un templete que alberga sus reliquias. Una imagen de San Juan, de la escuela valenciana, preside el retablo, mientras que a ambos lados, aparecen San Elías y Santa Teresa.

En la rotonda donde estuvo la primitiva sepultura, antes del traslado de los restos a Segovia, hay escultura yacente del Santo y cuatro frescos alegóricos a su literatura, obra del artista malagueño Francisco Palma Burgos, muy vinculado a la ciudad de Úbeda